L’oreille : anatomie et fonctionnement

Anatomie de l'oreille

Ce que l’on appelle communément « l’oreille » n’est en réalité qu’une infime partie de l’organe responsable de l’audition. À première vue, on ne distingue que l’oreille externe, ou pavillon. Bien qu’elle joue un rôle important, cette partie visible ne représente qu’une petite portion du système auditif. Sur le plan anatomique, l’appareil auditif humain se compose de trois éléments : l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne. Le conduit auditif relie ces trois parties entre elles, en acheminant tous les sons extérieurs vers l’intérieur de l’oreille.

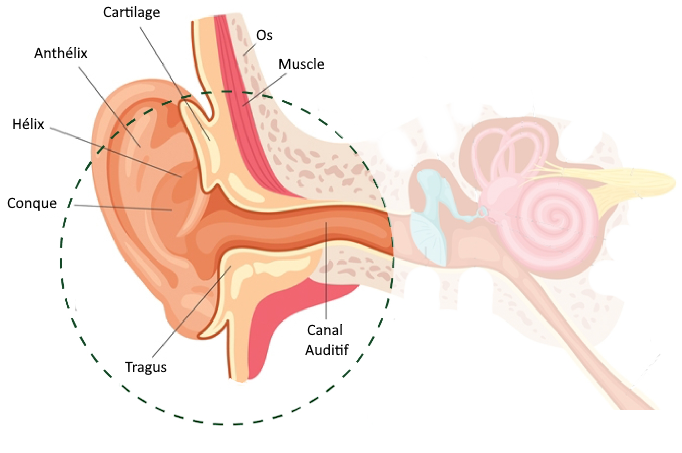

L'oreille externe

Les parties situées avant la membrane tympanique, à savoir le pavillon d’oreille et le conduit auditif externe, forment ensemble « l’oreille externe ». C’est là qu’arrivent d'abord les ondes sonores, et celles-ci sont acheminées vers l’intérieur via le pavillon de l’oreille, comme dans un entonnoir. Le conduit auditif externe est construit de manière à amplifier l’air en vibration qui arrive, comme dans une caisse de résonance. La structure externe de l’oreille empêche également le vent et les autres mouvements d’air de provoquer un bruissement trop fort, elle nous permet donc d’entendre mieux.

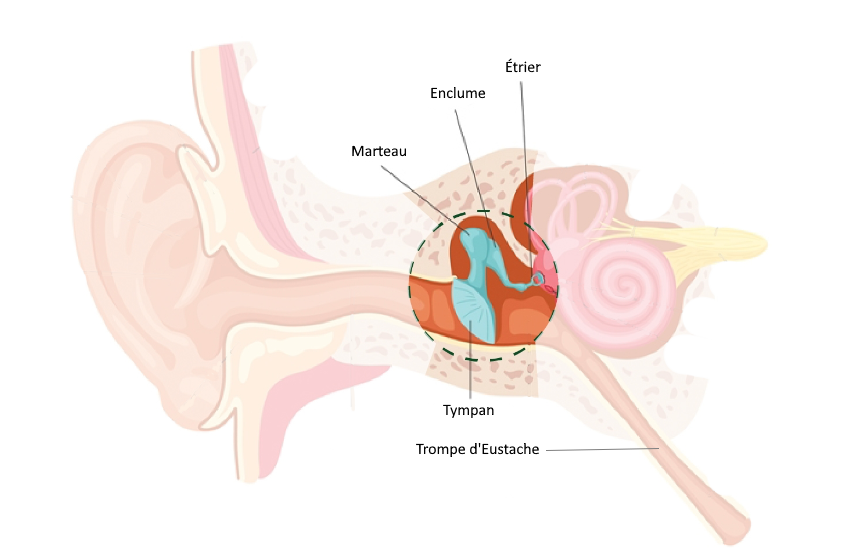

L'oreille moyenne

La zone située derrière le tympan est l’oreille moyenne. C'est cette partie qui transforme les vibrations : les vibrations fines sont transmises à trois osselets minuscules jouant un rôle très important : le marteau, l’enclume et l’étrier – les plus petits os du corps humain. Grâce à leur agencement spécifique dans l’oreille, les vibrations sonores peuvent à cet endroit être amplifiées 20 fois, garantissant ainsi une bonne transmission à l’oreille interne. A partir de l’oreille moyenne, la trompe d’Eustache ' mène au naso-pharynx. Ce conduit permet la ventilation de l’oreille moyenne et l’égalisation de la pression.

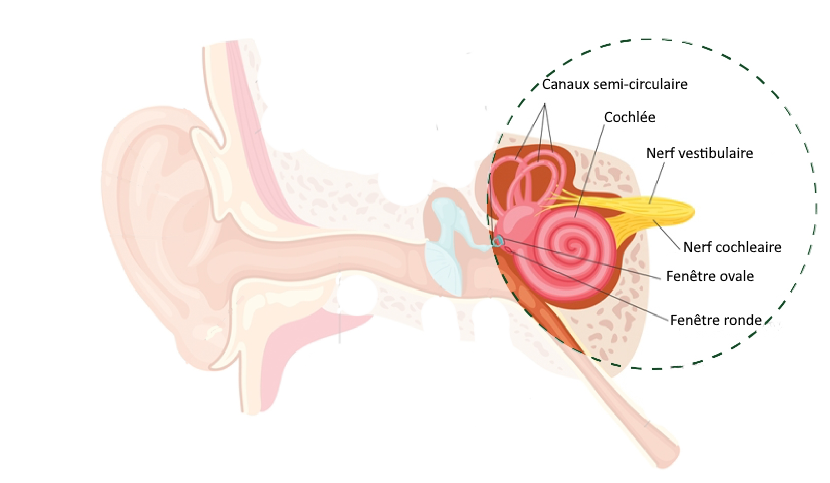

L'oreille interne

C’est là où l’étrier touche la membrane suivante, la "fenêtre ovale “ que commence l’oreille interne. S’y trouvent d’une part l’organe de l’équilibre, et d’autre part la cochlée (limaçon). De la taille d'un petit pois, la cochlée rappelle la coquille d’un escargot. Elle contient trois canaux remplis de liquide. Un des canaux transmet les impulsions, portées par le liquide, jusqu’à la pointe, et à partir de là les ramène via un deuxième canal. Le canal situé au milieu est pourvu de l’organe de l’audition à proprement parler, l’organe de Corti. Le fond de l’organe est tapissé de milliers de petits poils tout fins, – les cellules ciliées–. Le mouvement des ondes dans les canaux remplis de liquide change en fonction de la fréquence. Les cellules ciliées ne sont stimulées que si la stimulation est particulièrement puissante. Plus les sons sont graves, plus ils font bouger les cellules ciliées situées loin derrière dans la cochlée, tandis que les sons aigus les stimulent dès l’entrée de la cochlée. L’usure de ces cils minuscules est l'une des raisons principales de la presbyacousie (surdité due à l’âge).

La transmission de l'influx nerveux au cerveau

Lorsque le son est parvenu à l’oreille interne, il ne possède toujours pas de signification. Par la transmission au nerf auditif, les ondes sonores deviennent des signaux électriques qui arrivent d'abord au tronc cérébral. L’impulsion est transmise aux zones du cerveau responsables de l’évaluation émotionnelle. C’est ainsi que les sons reçoivent une signification, et ils sont finalement associés aux schémas déjà existants dans le cortex. Ainsi, les êtres humains comprennent la parole, reconnaissent la voix d’un ami ou savent qu’ils se trouvent en danger.

Dès lors : nous ne pouvons entendre que si la transmission du son à travers toutes les différentes étapes fonctionne parfaitement, pour qu'une simple vibration de l’air devienne finalement un bruit d'alarme, une musique agréable ou une phrase compréhensible.

Conduction aérienne ou conduction osseuse

Les ondes sonores peuvent atteindre l’oreille interne de deux façons : par conduction aérienne ou par conduction osseuse. Avec la conduction osseuse, l’air en mouvement fait vibrer légèrement l’os du crâne. Lorsque la transmission des sons par l’air est perturbée, ce qui peut entraîner une perte auditive, il est parfois possible de contourner le problème grâce à des dispositifs à conduction osseuse, comme les implants cochléaires. Cela dit, l’audition par voie aérienne reste généralement moins efficace que l’audition par conduction osseuse.

Vous pouvez compter sur AuditionSanté pour :

- Soins complets

- Des conseils d'experts et une assistance permanente

- Appareils auditifs adaptés par des professionnels

- Solutions de protection auditive sur mesure

- Diagnostics avancés et traitements innovants